大阪大学IBグラント 大型産学共創コンソーシアム組成支援プログラム 「協働研究によるエリアマネジメントのための産官学民コンソーシアムの開発」

2018.04.05(木)

採択者インタビュー:大阪大学COデザインセンター 教授 森栗茂一

大阪のまちで学び、発見し、人を育てるための共創を

より強固なものにしてくれるIBグラント

大阪大学共創機構産学共創本部が提供する「大阪大学IB(Innovation Bridge)グラント 大型産学共創コンソーシアム組成支援プログラム」とは、近未来の社会課題の解決や経済的インパクトが期待できる、阪大発共創イノベーションを支援する制度です。具体的には、領域の異なる複数研究者と企業などによる大型研究プロジェクトの組成や大型公的資金事業への採択のための「大型産学共創コンソーシアムの組成」を対象としています。

★人やまちを育てるエリアマネジメントを大阪のまちで試みたい

★徹底的に相談にのってくれる産学共創本部

★IBグラント採択で研究ユニットの信頼感と結束力が一気に向上

★主な共創活動は、北摂健康交流、万博外周道路活用、梅田のまちづくり

★大阪のまちづくりといえば大阪大学と言われたい!

人やまちを育てるエリアマネジメントを大阪のまちで試みたい

もともと私は都市の民俗学を研究していましたが、阪神・淡路大震災以降まちづくりにかかわるようになり、交通や道路などのインフラ関連の合意形成の仕事をするようになりました。

まちづくりというのはとても広い概念で、都市計画のように決まったことをきちんと進めるものがある一方、みんなボランティアで楽しく進めるまちづくりもあります。この2つの中間にあるのがエリアマネジメント。自分たちの地域の未来像をみんなで話し合って、仮説や発見を共有して進めていきます。都市計画やボランタリーな活動との違いは、そこにいる人が育ち、まちが育つことです。ここがエリアマネジメントの重要なところ。

都市計画できめられたことをきちんとやっていても、意外な発見・展開・連携は出てきません。一方ボランタリーな活動は、仲のよい仲間だけで進めるため、イノベーションを起こすのがなかなか難しい。

そんなことを考えていた私は、うめきたのBID(Business Improvement District = ビジネス活性化地区)を知って、これはいいやり方だと思いました。いろいろなステークホルダーがきっちり契約して、事務局をつくって運営していくまちづくりです。私はこの手法を大阪の普通のまちにも展開して、大阪大学の多様な研究シーズを使いながら、エリアマネジメントでのまちづくりをしてみたいと考えるようになりました。

ただし、自分一人では何もできませんので、それまで交通インフラの合意形成に関する仕事を一緒にやっていた、大阪大学の9人の研究者と連携し、研究ユニットをつくりました。

徹底的に相談にのってくれた産学共創本部

実はその頃の私は、2013年から寄付研究で取り組んできた「インフラのコラボレーションによる地域づくり」の次の展開がものすごく難しくて、どうしていこうか悩んでいました。たまたまCOデザインセンターで知り合った産学共創本部の中村先生(産学共創本部 イノベーション共創部門 特任研究員)に相談したところ、タイミングを計ってコーディネーターの加藤先生(産学共創本部 イノベーション共創部門 産学共創企画室室長)をご紹介していただけることになったのです。

私のような文系の人間にとっては、産学共創本部の敷居はとてつもなく高く、実際に加藤先生とお会いするときも、もの凄く緊張した記憶があります。でも、実際にお会いして、「既存の課題に既存のシーズを使っても、わかっていることを正当化しているだけ。何ができるかわからないが、「発見の文脈」により大阪のまちで学び、発見し、人を育てるための取り組みを産官学民で連携して進めていきたい」とお話しすると、幸運にも理解していただくことができた。そして、その後も親身になって相談に乗っていただけたことには正直驚きました。この流れでIBグラントもご紹介いただき、本当に感謝しています。他の文系の先生方も、自分のやりたいことがあったら、産学共創本部にどんどん相談すればいいと思います。最初は恐々だった私ですが、経験者としてそう思います。

IBグラント採択後も、今後どうやって大阪でエリアマネジメントを展開し大型研究申請へ育てていくかを、産学共創本部には一緒に考えていただいています。これが一番ありがたく、幸せなことです。

IBグラント採択で研究ユニットの信頼感と結束力が一気に向上

IBグラントに採択されたおかげで、まず、我々の研究ユニットの取り組みへの信頼感が一気に高まり、今までなんとなく繋がっていた先生方との結束力が格段に強まりました。これまでは、「森栗が言ってることはわかる、わかるけどそれについて行くのはツラい」という先生も多かったはずですが、IBグラントに採択されてからは、「森栗が言ってることは正しそうだし、産学共創本部もその気になっているみたいだ」という感じで、まさに錦の御旗を手に入れた感じです。産学共創本部のブランド力はとてつもなく大きかったです。

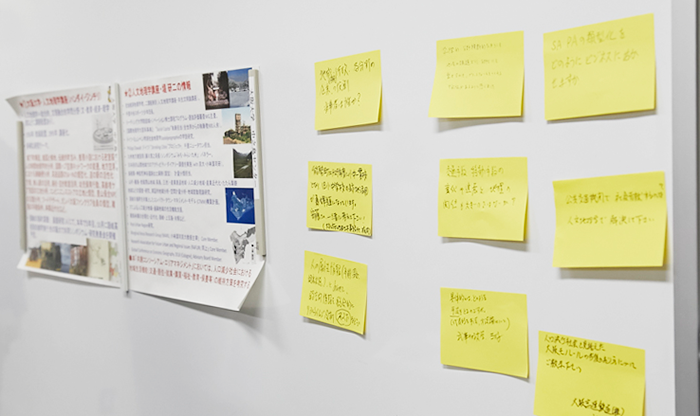

具体的には、2月25日に大阪大学中之島センターで開催した「大阪エリアマネジメント研究会(エリアマネジメントコンソーシアム準備会)」には、平日の昼間にもかかわらず30以上の企業・自治体が駆けつけてくれました。先生方の発表内容はバラバラで、どう進めていけばよいのかまだはっきりしないのですが、産学共創本部からの支援に対する参加者の皆さんの期待や信頼感はひしひしと感じました。産学共創本部自体が会場でポスターを掲出していただけたことで、大阪大学のやる気も充分に伝わったはずです。これにも大変感謝しています。

このような取り組みを続けていく中で、先生によってはワーキングをたててみようという気になるかもしれないし、大学院生を派遣しますとか、いろんな広がりや可能性が出てくることを期待しています。

IBグラントの支援資金はさまざまなエリアマネジメントの調査などに活用しています。海外でのエリアマネジメントの展開はどうなっているのか、大学が関わっているところもそうでないところもあるし、まるで都市計画のようなところもあります。それぞれの先生が関心に応じてエリアマネジメントという観点から各地域へ動いていただき、その成果を全体に引き戻して企業や自治体の方と共有し「これだったら大阪でもできそうだ」という展開に進めていきたい。想像できない発見があるかもしれません。想像できることを対象に正当性を確かめていくのではなくて、見てきたことで自分の気持ちや暮らしを振り返って、何が大阪に大切なのか考えていくという「発見の文脈」での大きな社会実験に取り組んでいます。

主な共創活動は、北摂健康交流、万博外周道路活用、梅田のまちづくり

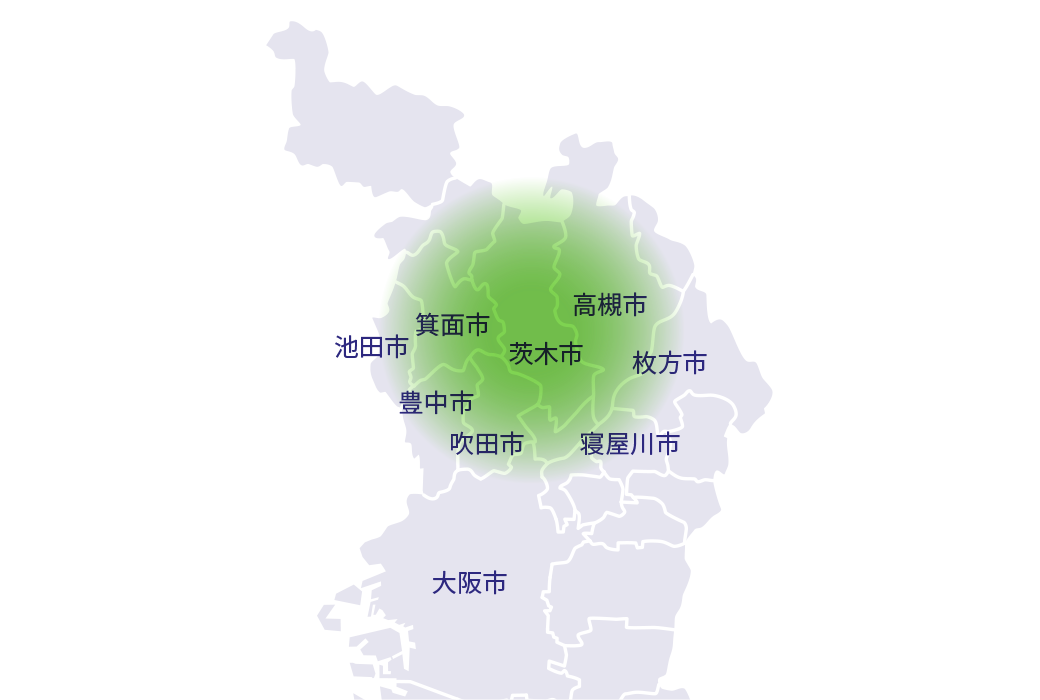

これから大阪の暮らしが変わるひとつの節目が2020年。大阪万博50周年であり、北大阪急行が延伸されます。我々の研究ユニットは「大阪大学エリアマネジメントコンソーシアム」の組成を通過点として、3年後の2020年を目指して幾つかのワーキングで共創活動を進めており、その中心が次の3つです。

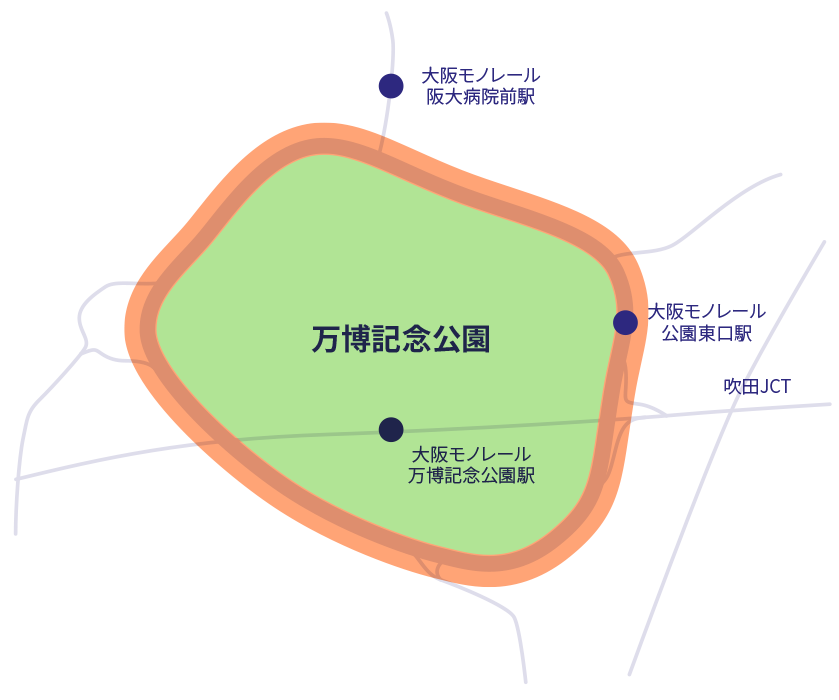

1つは、万博記念公園から周辺地域に広げつつある「健康交流地域づくり」です。人間科学部の岡田先生が中心になって進めておられ、ワーキングメンバーにはオムロン、ミズノ、ガンバ大阪、お湯場、ABCハウジングなどが手をあげていただいております。まずは、万博記念公園周辺での健康イベントなどから試行していく予定です。ミズノのサポーターをつけて、歩けない人に歩いていただいたり、それをオムロンの機器で測定したり、ガンバのサポーターに呼びかけたりとか、いろいろな可能性があります。健康地域づくりは重要なことなので万博公園周辺で閉じている必要はなくて、吹田市、豊中市、池田市とも交流して北摂全体に広げていきたいです。いろいろな話し合いの中でワーキングを広げていければ、意外と日清食品さんのラーメンでもいけるかもしれません。

2つ目は。万博記念公園の外周道路の活用です。ジョギングルートや自転車道を整備などを考えており、大阪府もやる気になっておられるので、みんなで議論を進めていきたい。例えば、道路に使っていない場所があるので、そこの占有許可を取って、企業にプロポーザルでいろいろなことをやっていただくとか、外周道路の可能性を探りたい。

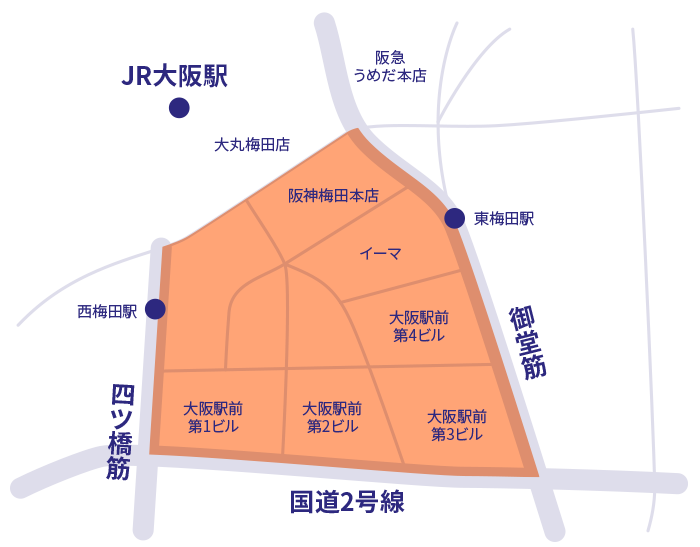

3つ目は梅田エリアのこと。JR大阪駅より南側で御堂筋、四ツ橋筋、国道2号線に囲まれた地域が対象です。駅ビルや地下街の課題がたくさんある。事業者同士は一生懸命勉強もされているし、努力もされている。だけどなかなか事業者だけでは解決できないことが多いのです。そこに大学の研究者や若い学生のPBL(Project-Based Learning : 課題解決型学習)が入ることで、まちが活性化し、より深みのある新しいエリアマネジメントが想起できるのではないかと考えています。既存の課題を数え上げていくのではなくて、課題を発見しにいくのです。大阪大学と一緒に、学生たちと一緒に、まちの未来像を発見しましょうという取り組みを進めたい。

北摂の健康、万博外周道路、梅田のこと。大阪大学がこれらに取り組むことは非常に重要です。大阪大学の教育理念は「地域に生き、世界に伸びる」です。地域という複合的なものに学生が触れて、研究もそこから発想していく、そうすると、何かが発見できる。その発見をベースに世界に伸びていく。これは「発見の文脈」です。大阪大学が今一番しなければならないことかもしれません。

このIBグラントという支援制度の目的である、「大型研究プロジェクトや大型公的資金事業への採択」で一番大事なポイントは、申請書に企業や自治体の名前を入れてもらうことで、これがなかなか難しい。各企業や自治体をお訪ねして、ひとつ一つ連携を重ねていって、その上で大型研究を申請する。そのためには、もう、必死になってガンガンやっていくしかありません。でも、何かを皆で一緒につくっていくというのは面白い。面白かったら人間動きますけど、面白くないことを無理やりやらされたら本当にしんどい。ここまでやるのは難しいけれど、まちづくりや地域への展開などを望む阪大の研究者がおられたらば、一度大阪エリアマネジメント研究会に出てもらって、相談していただきたいと思います。大阪大学にあるたくさんのシーズがが「大阪のまち」という実験場で出会ったら面白いですから。

大阪のまちづくりといえば大阪大学と言われたい!

産学共創本部に支援いただく共創活動のさらに先の目標としては、「エリアマネジメントによる大阪のまちづくりといえば大阪大学だ」と言われるようになりたいです。大阪という多くの課題を抱えた地域で、大阪大学がそのシーズを使って、企業や自治体の人と一緒に本気で取り組めるように、3年後にそうなりたい!

今、大阪のまちに出ても大阪大学の顔は見えてきません。学生はもっとまち(地域)に出て、地域に学んで、地域の人たちと一緒に考えて、発見や生活実態にあった研究を見出していくことで、高度汎用力を身につけてもらいたい。教育をこころざしてきた者としてそう願います。学生がまちでPBLを通じて育つことが、まちが育つことに繋がります。そこで役割の果たせる大阪大学でありたいです。

<森栗茂一 Profile>

大阪教育大学大学院修了。大阪外語大学助教授・教授を経て2007年より大阪大学教授。