大阪大学と語ろう(2018年11月17日)開催報告

2018.11.29(木)

万博記念公園周辺の未来像について語り合いました

大阪万博50周年を迎える2020年度には北大阪急行電鉄(以下、北急)が箕面へ延伸し、2021年4月には、大阪大学の箕面キャンパスが新駅周辺に移転します。これらを前に、地域の価値を確認しまちづくりについて議論を進めるため、産学共創本部イノベーション共創部門の支援のもと、大阪大学の教員と関係者が万博記念公園駅に集い、共創対話型イベント「大阪大学と語ろう」を実施いたしました。

<プログラム>

午前の部10:30 〜12:00

「多文化社会の教育研究と社会展開・・・北大阪急行新駅開業を前に」

−新駅開業、多文化教育研究に関して大阪大学にどんな役割を期待されますか−

(話題提供者)

北大阪急行電鉄株式会社(神谷昌平様)

北大阪急行電鉄株式会社(山内真紀様)

大阪大学外国語学部(深尾葉子准教授)

大阪大学日本語日本文化教育センター長 (加藤均教授)

(ファシリテータ)大阪大学COデザインセンター 森栗茂一教授

午後の部13:30 〜15:00

「万博記念公園の活用、提案…大阪万博50周年をにらんで」

−万博記念公園周辺での地域連携で、大阪大学にどんな役割を期待されますか−

(話題提供者)

吉本興行株式会社(河内俊昭様)

株式会社博報堂(岩宮克臣様)

エー・ビー・シー開発株式会社/ABCハウジング (牧田浩輔様)

大阪大学COデザインセンター (山崎吾郎准教授)

(ファシリテータ)大阪大学COデザインセンター 森栗茂一教授

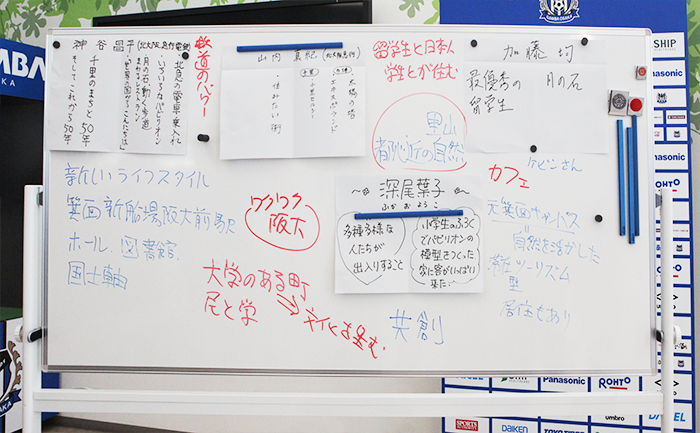

<午前の部>

50年経っても生き続ける「万博ワクワク感」

森栗茂一教授の挨拶ではじまった、「多文化社会の教育研究と社会展開・・・北大阪急行新駅開業を前に」では、まず参加者の皆さんに大阪万博や万博記念公園のへの思いを、ざっくばらんに語っていただきました。

1970年の大阪万博体験者の感想は以下の通りです。

・太陽の塔の存在感に圧倒された

・4時間並んだ「月の石」の印象は人それぞれ

・当時珍しかった外国人との異文化接触に、大きな影響を受けた

・家が大阪だったので、ホテル代わりに多くの親戚がやってきて、賑やかだった

体験者のいずれも、大阪万博を語るときのワクワクした表情が印象的でした。

そして、20世紀の先進的な科学技術を讃える万博の跡地に、里山のような緑豊かな公園として自然を残したこと評価するコメントも聞かれました。

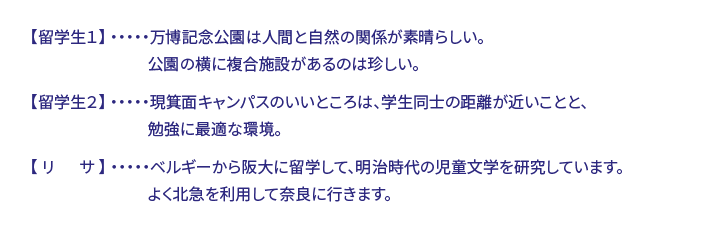

2020年度には、北急箕面延伸に伴い「箕面船場阪大前」と「箕面萱野駅」が開業する予定です。さらに、2021年4月には、大阪大学の新しい箕面キャンパスが箕面船場阪大前に移転し、200名以上の留学生を含む3千人の外国語を学ぶ学生達がやってきます。これらが周辺地域にどのような影響を与えるのか、そして大阪大学にどのような役割が求められるのか、皆さんの議論が続きました。

神谷

新しいライフスタイルが生まれるまちへ

市民や地元団体の声を聞きながら進めた新駅名検討の中で、大阪大学に来ていただけることによる、地域ブランド力向上に期待する声も聞かれました。新しいまちには大学施設以外にも文化ホールや図書館などが整備され、国土軸に近くて空港へのアクセスも良い。ここに大学を中心とした国際色豊かな文化が築かれ、新しいライフスタイルが生まれてくることで沿線が充実することを願っています。

山内

阪大生のエネルギーに期待!

北大阪急行は駅数は少ないものの、沿線には閑静な住宅地が広がり、緑も豊かで、大阪の住みたいまちランキングに入るほど暮らしやすいところです。新駅についても、大阪都心直結の好立地で、若い阪大生に来ていただけることへの期待感は非常に大きいです。

深尾

現箕面キャンパスも再活用しては!?

新線周辺には、豊かな自然、きれいな空気、滝、公園、そして農地がある。東京なら1時間半かけて、八王子以西にいく必要があるけれど、ここは大阪都市圏から25分ぐらいで着く。この地域の強みをいかしていければいいですね。

現箕面キャンパスも豊かな自然環境を生かした、世界中の人が訪ねてくれるような施設になって欲しい。アジアの大都市上海からも1時間半で着くし、ある程度長期間滞在できるリーズナブルな宿泊施設に箕面キャンパスをリノバーションできればいいなと、個人的に思っています。

加藤

優秀な留学生がこれだけ集まるのはここだけ

大阪大学日本語日本文化教育センターには、世界中で選抜された優秀な留学生が200人以上在籍しています。優秀なうえに、日本に理解があって日本語が話せる留学生がこれだけ集まっているのは、日本でここだけです。彼らが新キャンパスで暮らすことにより自然に多文化共生が起こって、新しい文化が形成されてくるはずです。これが非常に楽しみです。そして現箕面キャンパスよりはるかに利便性が高い新キャンパスを、皆さんにぜひ見に来ていただきたい。

森栗

地域と共につくる新しいまち

現箕面キャンパスの資産をうまく新キャンパスで受け継いで、みんなで新しいまちや文化をつくっていけたらいいですね。

自然が豊かすぎる現箕面キャンパスですが(笑)、この環境をいかした滞在型ツーリズムの可能性も面白いと思います。

他の参加者の声もどんどん聞いていきます。

■自転車関連NPO理事

新キャンパスをきっかけに、留学生が身近な存在になってきたらいいな。

■新駅近隣住民

「大学のあるまち」ということが大きなポイントになります。

■北急社員

今日は千里中央から万博公園までのウォーキングイベントに、1,300人も参加いただきました。鉄道のパワーは集客力(人のパワー)なので、延伸後もパワーを生み出したい。阪大生にも参加してほしい。

■北急社員

新駅の周りには素敵なカフェがたくさんあるので、賑わったらいいですね。

最後に話題提供者の皆さんから、新線延伸や新キャンパスへのメッセージをいただきました。

駅コンコースを走る子供たちの笑い声、楽しそうな家族連れの話し声、迷子の呼び出しアナウンスなどをBGMに進んだ「多文化社会の教育研究と社会展開・・・北大阪急行新駅開業を前に」は、参加者の夢や希望あふれる声の中、笑顔の記念撮影で終了しました。

午後の部

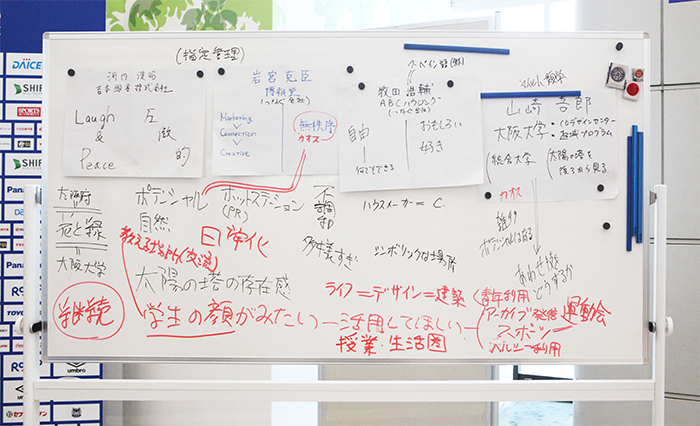

カオス、可能性、

でも阪大生は見かけない万博記念公園

午後の部「万博記念公園の活用、提案…大阪万博50周年をにらんで」では、万博記念公園やその周辺施設で事業や教育に取り組んでおられる話題提供者の方から、現在の万博記念公園に対する以下のような感想が語られました。

・圧倒的な大きさと可能性を感じる

・太陽の塔の存在感がすごい

・ここは、カオスなところ、みんなが「ポテンシャルがあるのにもったいない」と言うところ、阪大生を見かけないところ

・文化人類学出身の岡本太郎さんに思うところは多い

・阪大と万博記念公園の距離は近いが、心理的には遠く離れている

大阪大学吹田キャンパスに隣接し、圧倒的な大きさを誇る万博記念公園。未来に向けて、どのように活用していけばよいのでしょうか?

万博記念公園をどう活用するのか?

2018年の10月から、指定管理者として万博記念公園の管理運営を行われている吉本興業と博報堂、万博記念公園の隣で住宅展示場を運営するABCハウジング、そしてエキスポシティで大阪大学の授業を展開している教員が万博記念公園の活用について、それぞれの思いを語り合いました。

河内

万博記念公園内で研究をしてほしい

指定管理がスタートして1ヶ月ですが、我々に期待されているのはコンテンツをどう開発して、公園をかき回せるかというところ。

大阪大学の学生さんがこの場所を活用して、学び、体験、遊び、の場所として活用して欲しい。勉強するテーマもいっぱい埋もれているはず。それを発見して、開発して、いろんな研究を公園内でして欲しい。それで単位が取れるようなシステムをうまく作っていただければ、学生さんも前のめりに動いてくれると思っています。

岩宮

学生さんの声を切実に求めています!

フレッシュな感覚を持つ学生さんに知恵を貸して欲しい。例えば、平日のスポーツの施設の活用、公園内のミュージアムの価値を外国の方々に感じていただく表現、中学〜25歳の年齢層に来園いただく方策などです。これらを学生さんたちと議論できる場を、今、切実に求めています。議論の結果次第では、学生さんにとって居心地のいい空間をつくるために、自由に設計していただける場所をご用意できる可能性もあります。ただし、早く進めないと枠が埋まってしまいます。

我々は学生さんの生活を知りたい。日常生活の中で何を志して、何をめんどくさいと思い、何が楽しいと思っているかを聞きたいのです。

この広大な公園には、学生さんの様々なアイデアを全部ぶつけてみたくなる懐の深さがありますから。

牧田

住人のいない50棟の住宅を研究に使って欲しい

ABCハウジングの住宅展示場には50棟もの住宅があって、誰も住んでいない。これを阪大の研究で活用いただける可能性があるのではと思います。数千万円の家の購入に至るまでの、消費者の行動も研究していただけると嬉しい(笑)。

50年前にできたビジネスモデルのままでやっているので、もう変えていかないといけないと思っています。

山崎

万博記念公園を学生の生活圏にできるか?

皆さんが仰るように、研究を万博記念公園の中でできる可能性はありますが、それでは継続的な来園は望めない。もっと本質的なことを言うと、学生達の距離感をどうやって縮めていけるかとうことに尽きます。空間的には大学とここは近いが、学生の心理的には非常に遠い。ここが学生の生活圏になれるかどうかということ。学生の生活圏の一部にできればいろいろな可能性が開く気がする。学生の日々の行動がわからないと、たぶんここで何かをつくっても素通りしてしまう。それではあまりにもったいない。

なので、学生にアプローチして、「どんなんだったら来ますか?」みたいなヒアリングをやる価値はあると思います。

森栗

ともかく学生に見てもらいましょう

大阪大学と万博公園は道路一本はさむだけでものすごく近い。なのに、何も知らないまま、1万5千人の学生が、バスやモノレールから見ただけで卒業していく。これはもったいない。これが今日の議論の動機のひとつですよ。

万博記念公園やABCさんの住宅展示場全部を学生に見せたらいいですね。研究やビジネスのネタを探してもらったらいい。そして、現状は休日に来るだけのこの場所を、日常化していく作業が必要ですね。

他の参加者の声もいただきました。

■家具メーカー勤務

地元の学生を大事にしたほうがいいと思うので、高校生と大学生が交流できる場所を作ったらどうだろう?大学生が英語を教えてくれるとか。

■フラワーショップ勤務

産官学民で連携できたとしても、それを継続していくのが難しい。子供が小さいファミリーが素晴らしい体験をしても子供が大きくなると来なくなる。学生が素晴らしい体験をしても卒業後につながらない。つなげる方策が大事だと感じている。そこを一緒に考えていけたらいいと思う。

■COデザインセンター(イステッキ先生)

最近、留学生や外国人旅行客がすごく増えてきましたから、日本の建築物も変えていかないといけない。住宅展示場は、そういった関係のリサーチには使えるかもしれません。

■元女子アナウンサー

この公園がどんな風に開発されるのか興味があります。

アメリカみたいな、大阪ではなかなか見られない景色をいかせばいいと思います。。

■銀行勤務

中長期に将来戻ってくる仕組みを考えたらいいかもしれません。例えば、無料のクレジットカードを配り、万博公園に来ればいいことがあるような仕組み。社会人になって戻ってきてくれたらいいですね。

最後に話題提供者の皆さんからメッセージをいただきました。

森栗先生からの、「物事は提案したら、その後どうするかが重要。今日の議論についてどこまでやれたのか、来年に検証しましょう。次回はもう少し人が増えて、具体的なお話ができるのではないでしょうか(笑)」という、「第2回大阪大学と語ろう」開催宣言で、今回の議論は終了しました。